【完全ガイド】事業承継・M&A補助金の公募スタート!

🔍 事業承継・M&A補助金の概要

この補助金は、事業再編や事業統合を通じて中小企業の経営資源を引き継ぎ、生産性向上や地域経済の活性化を図ることを目的としています。支援対象は、事業承継やM&Aを行う中小企業者等であり、補助対象経費の一部が補助されます。

この記事では、事業承継・M&A補助金【専門家活用枠】について解説します。

🧭 専門家活用枠の特徴と要件

専門家活用枠では、M&A支援機関の活用が求められます。これらの機関は、フィナンシャルアドバイザー(FA)業務や仲介業務を行う事業者で、事前に国に登録されています。補助対象となるのは、登録されたM&A支援機関が提供する支援のみです。登録機関の検索は、事業承継・M&A補助金の公式サイトで可能です。事業承継・M&A補助金

株式会社Animatoは「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)です。

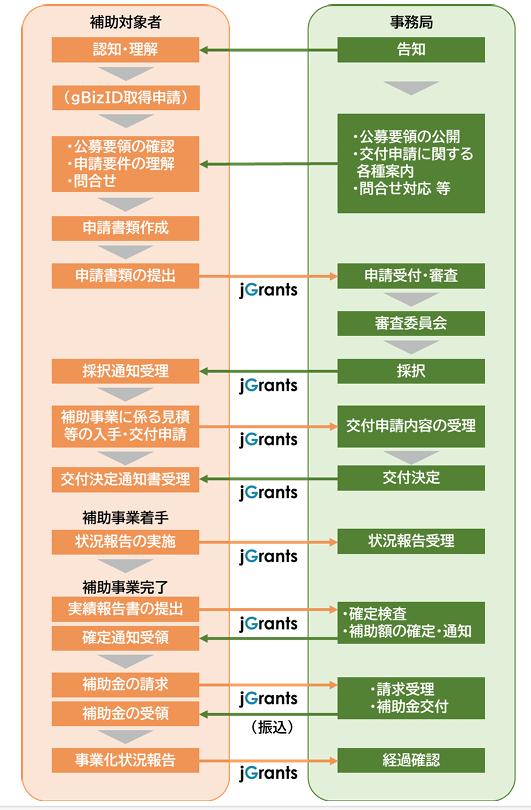

📝 申請に必要な手続き

- gBizIDプライムの取得

補助金申請には、経済産業省が運営する電子申請システム「jGrants」の利用が必要です。そのためには、gBizIDプライムのアカウント取得が必須で、申請・発行には1~2週間程度かかります。取得には、法人の印鑑証明書や代表者の実印が必要です。 - 申請書類の準備と提出

申請には、必要書類の整備が求められます。特に、相見積の取得や契約書類の整備が不備なく行われていることが重要です。不備があると、交付額の減額や交付決定の取消しの対象となる可能性があります。

✅ 申請の流れと注意点

- M&A支援機関の選定と契約

登録されたM&A支援機関と契約を結び、支援内容を確認します。契約書類の整備が重要です。 - gBizIDプライムの取得と申請準備

必要書類を整え、gBizIDプライムのアカウントを取得します。申請には時間がかかるため、早めの手続きが推奨されます。 - 申請書類の提出と審査

jGrantsを通じて申請書類を提出し、審査を受けます。審査には時間がかかる場合があるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

💡 まとめ

事業承継・M&A補助金は、中小企業の事業再編や統合を支援する重要な制度です。専門家活用枠を活用することで、専門的な支援を受けながら、円滑な事業承継やM&Aを進めることが可能です。申請には、必要な手続きや書類の整備が求められますので、早めの準備と適正な手続きが成功の鍵となります。

事業承継・M&A補助金は、補助金スケジュールに合わせた事業承継およびM&Aの手続きを行うことが重要です。

事業承継・M&A補助金の対象について

✅ そもそもM&Aってなに?

M&Aとは、「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」の略語です。

日本ではこれを広い意味で使っており、以下のような“事業を引き継ぐ”行為全般を含みます:

- 会社同士の合併や会社の一部を切り出す「会社分割」

- 株式の売買(株式譲渡)

- 事業そのものの売買(事業譲渡)

つまり、「事業を引き継ぐこと全般」がM&Aなんです。

✅ この補助金の対象になるM&Aとは?

事業紹介・M&A補助金を受けには、2つ条件を満たす必要があります:

① 補助事業期間中にM&Aが「始まり」「完了する」こと

- 始まり(着手):専門家などと契約を結んだ時点

- 完了(実施):事業譲渡や株式譲渡などの契約が締結され、手続き(クロージング)まで完了すること

💡クロージングとは?

M&Aの取引が完了し、「株式や事業の引き渡し」と「お金の支払い(決済)」がすべて終わった状態のことです。

②申請類型にあてはまる

💡事業承継・M&A補助金のスケジュール

✅ 補助対象となるM&Aの具体的な条件

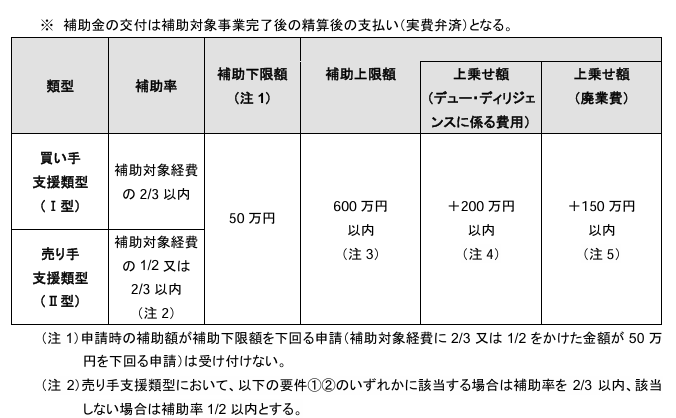

補助を受けられるM&Aは、「中小企業者」が実施し、次のいずれかの類型に当てはまる必要があります。

✅ 事業承継・M&A補助の補助金申請額とは

🔍 事業承継・M&A補助を受けるための「3つの条件」

補助金を活用するには、以下の3つすべてを満たす必要があります。

🟩 ① 経営資源を引き継いだ後に、生産性向上などが見込まれること

買収によって人材・技術・設備などの経営資源を得ることで、

✔ 業務効率がよくなる

✔ 売上や利益率が改善される

など、生産性や経営の質が上がる見込みがあることが求められます。

📌【例】

- 新しい技術を得て、製品の品質が向上する

- 人材を引き継ぐことで、事業運営が安定する

🟩 ② 地域経済や雇用への貢献が見込まれること

M&Aによって事業を拡大・再構築し、地域経済を活性化させたり、

雇用を守ったり創出することが期待できる内容である必要があります。

📌【例】

- 地元企業の買収により、従業員の雇用を維持

- 新規事業展開により、地域の取引先や雇用が増える

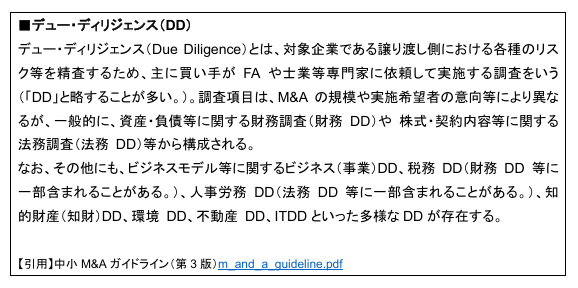

🟩 ③ DD(デュー・ディリジェンス)を実施していること

M&Aのリスクを把握し、成立後のトラブルを防ぐために、DD(デュー・ディリジェンス)を実施していることが条件です。

DDとは、財務・法務・事業内容などを専門家が調査・分析するプロセスのこと。

- 補助対象経費にDD費用を含める場合 → DDレポートなど証拠の提出が必要

- 含めない場合でも → 実績報告時に「実施した証明資料」の提出が必要

✅ どんなM&Aが補助対象になるの?

補助金の対象になるのは、次のようなM&Aです。

- 「譲り渡す側(被承継者)」と「譲り受ける側(承継者)」が、補助事業期間中にM&Aを実行する計画があること。

- 補助事業期間とは、交付規定で定められた事業期間のことです。

- この期間中に、実際にM&Aのプロセス(契約や手続きなど)を開始し、完了する見込みである必要があります。

- M&Aの形態が、あらかじめ定められた類型に当てはまること。

- 詳しくは、下方の表を御覧ください。

✅ 補助対象となる費用について

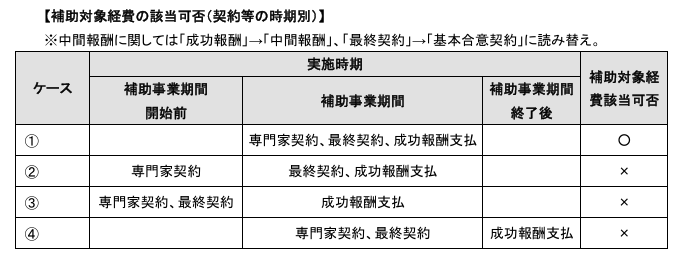

- 補助事業期間中に契約・発注して、支払いが完了した経費のみが補助の対象となります。

詳細は、公式HPにて

https://jsh.go.jp/r6h/assets/pdf/11/requirements_experts.pdf

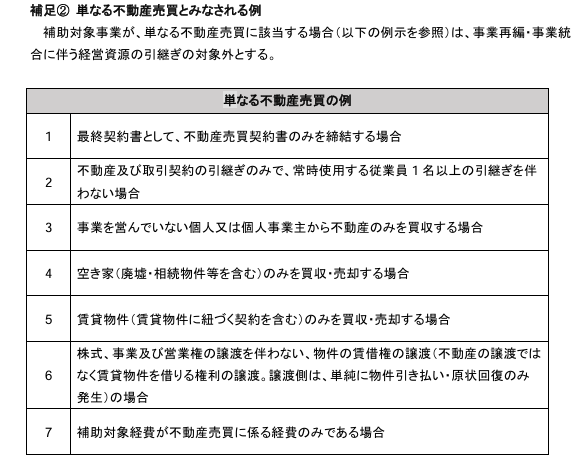

また、以下のようなケースは補助対象になりません:

- ただの「物品売買」や「不動産の売買」

- 「グループ会社間の整理」

- 「親族内の事業承継」など、実質的に新しい経営者による事業再編が行われていないと判断される場合

詳細は、公式HPにて

https://jsh.go.jp/r6h/assets/pdf/11/requirements_expert

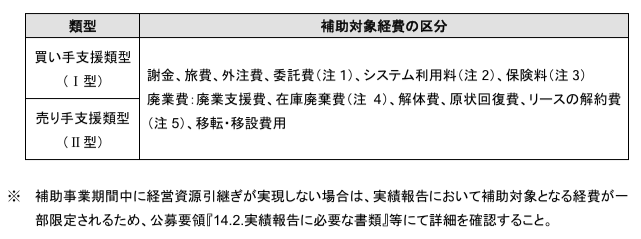

✨ 補助金の買い手企支援型のメリット

📌 注意点:補助対象となるのは、登録されたM&A支援機関と契約していることが前提です。

【費用負担を軽減】専門家のサポートを「実質割引」で受けられる!

✅ 高額になりがちなM&A調査・契約の費用を一部カバー

✅ 経営リスクを抑えて安心して買収できる

✅ M&A後のトラブルも防げる

買い手支援型の補助金は、単に「事業を買う」だけでなく、成長や地域への貢献が見込まれる買収であることが前提です。

補助金を活用するには

🔹 成長が期待できること

🔹 地域への影響がプラスになること

🔹 しっかりと事前調査(DD)をしていること

これらをしっかり満たしておくことが大切です!

🌟 補助金の売り手支援型のメリット

【費用負担を軽減】専門家のサポートを「実質割引」で受けられる!

📌 注意点:補助対象となるのは、登録されたM&A支援機関と契約していることが前提です。

M&Aを進める際には、次のような専門家の支援が必要不可欠です

✅ M&Aアドバイザー(FA)

✅ 弁護士、税理士、司法書士など

✅ デュー・ディリジェンス(DD)の実施

これらの費用を最大で数百万円単位で補助してもらえるため、

「費用が高くて相談しにくい」と感じていた方も、安心して専門家の力を借りることができます。

【後継者がいなくても大丈夫】事業を“第三者”へ安心して引き継げる!

「親族に後継者がいない」

「従業員にも事業を継いでくれる人がいない」

そんな中でも、M&Aという選択肢を使えば、他社へ事業を引き継ぐ道が開けます。

しかも、補助金を活用することで、専門家が買い手探しから契約までしっかりサポート!

\ “誰かに託したい”想いを、きちんとカタチにできます! /

💬 事業引継ぎ・M&Aは「終わり」じゃない、「未来」につながる選択

事業を譲ることは、単に「手放す」のではなく、これまで築いてきたものを“未来へ託す”という、とても前向きな選択です。事業承継・M&A補助金の力を借りて、安心・納得のいくM&Aを進めてみませんか?

株式会社Animatoは「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)です。お気軽にお問合せください。